ここ数年、本を買うときは、ほとんどがKindle本です。

本が自宅の本棚に入りきらないという理由もありますが、読後の活用がKindleの方が圧倒的に便利、というのが大きな理由です。

とくに、読んで印象に残った箇所を書き写すなど、読書ノートを作ることに関しては、一度、Kindle本の便利さを知ってしまうと、紙の本を読むのを躊躇していまいます。

その読書ノートについては、今まで、以下のとおり、いろいろ書いてきました。

読書ノートについては、これらの記事で紹介した方法で落ち着いているのですが、最近、Kindle本の整理について、新たな取り組みを始めましたので、紹介したいと思います。

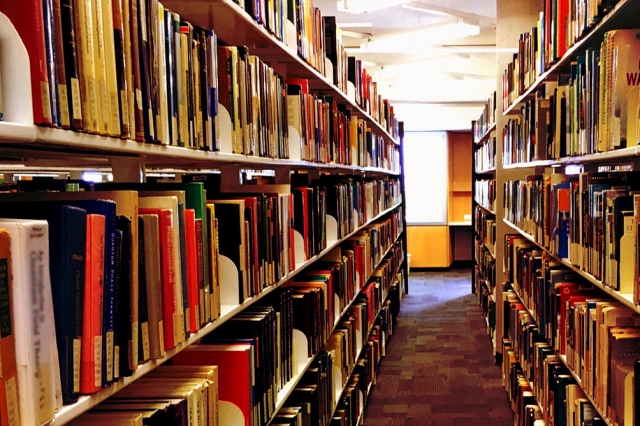

1. 本は整理されてこそ活きる

Kindle本は、Kindleデバイスの「コレクション」の機能を使って整理をしています。

デバイスごとのコレクションの使い方は以下をAmazonのヘルプを参照してください。(他にもコレクションを使えるKindleデバイスもあります)

これまで、iOSのKindleアプリで自分なりのカテゴリを作ってコレクションの機能で整理していましたが、先日、以下の本を読んで、もっとKindle本を活用しやすいようにきっちりと整理をしたくなりました。

特に、次の2つの言葉は印象に残りました。凄まじい勢いでアウトプット(本の出版など)している齋藤孝氏の言葉ですから余計に心に響きます。

本書では紙の本のことを言っていますが、Kindle本でも同じことだと思います。本は、しっかり整理されていてこそ活用できる、と強く思わされました。

本は知識を仕入れ、整理するうえで、もっとも効率的で究極の素材です。知識が「ぎゅうぎゅうに」詰め込まれている状態ですから、ノートをとる必要すらありません。

知識は本の形で集め、本棚をうまく構成して整理します。ざっくりとカテゴリーごとに分けたあとは、さらに1冊ずつの本の中身を整理していきます。 重要な部分にラインマーカーを引き、付箋を貼ったりページを折ったりしてすぐにわかるようにしておく。 そういう形の整理が、もっとも効果的な知識の整理法ではないでしょうか。

そこで、これまでKindleのコレクションで整理していた我流の分類法(カテゴリ)を見直すことにしました。

そこで目をつけたのが「日本十進分類法」という分類方法です。

2. 「日本十進分類法」でうまくいくKindle本の整理

「日本十進分類法」とは、図書館で見かける、例えば、「100 哲学」「200 歴史」といった数字で分類する分類方法です。

今まで、Kindle本の整理は、独自のカテゴリの分類で、ある程度、整理はできていました。

ただ、新しい本を買ったとき、どこにも分類できず、新たなカテゴリを作ったり、分類ルールが最初は統一できていても、だんだんわからなくなってきたりといった、少し気になるところもありました。

でも、あらゆる本が集まる図書館で採用している分類法である「日本十進分類法」であれば、どんな本でも分類できる気がします。また、分類に迷ったら「日本十進分類法」上の分類ルールを調べられるます。独自のカテゴリによる分類よりは機能するだろうと思い、この分類法を導入することにしました。

そして、これまで購入した約240冊のKindle本を、こつこつと分類し直し、最近、やっと分類が完了しました。

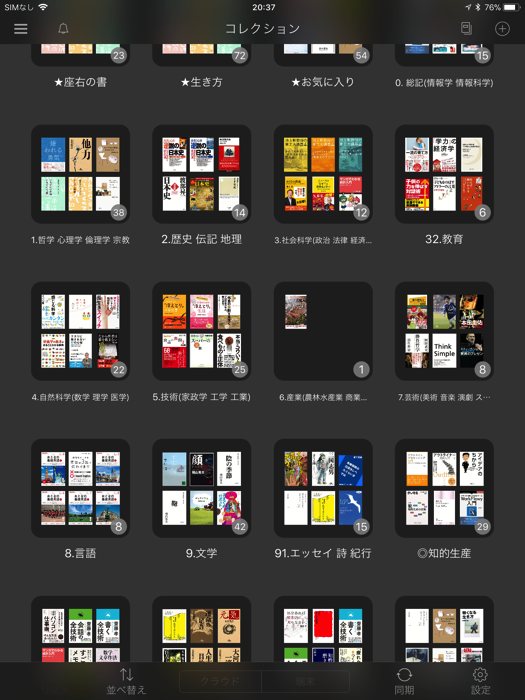

実際に私のKindleアプリ(iPad mini)の画面をお見せするとこんな感じです。

日本十進分類法のカテゴリに加え、好きな著者や「座右の書」などオリジナルな分類を加えたり、「3.社会科学」の中に含まれる「教育」だけを別に取り出したりなど、使いやすいように工夫した分類となっています。

ちなみに図書館の本であれば、1冊の本に複数のカテゴリの要素があっても、当然、1つのカテゴリに決めなければ本を置くことができませんが、Kindleのコレクションは複数のカテゴリを選択できます。タグのような感じです。

ですので、私は関連するカテゴリはすべて付与して分類することにしました。そうしておけば、本を探すとき、探しやすくなると思いますし、どんな類の本を持っているのかがわかりやすいです。

3. おわりに

本記事で紹介した整理法を進化させた内容を以下の記事で紹介していますので、ぜひ、あわせてご覧ください。

私は、基本的にKindle本を読むときは「Kindle Paperwhite」を使っていますが、コレクションで分類するときはiOSのKindleアプリを使っています。

というのは、アプリの方が動作が速く操作もしやすいので、コレクションで分類するときは、アプリを使うのがオススメです。

この記事は以上です。

もし、少しでも参考になった内容があれば、下の「いいね」ボタンを押してください。励みになります!

このブログには、iPhone・iPad・Apple Watch、アプリ、Kindle出版、ブログ運営などに関する記事があります。カテゴリーページや下にある「関連記事」を、ぜひご覧ください。